牧野之战·第二

作者:钮先钟 ·中国

出自————《中国历史中的决定性会战》

出自————《现代军事理论》

第一节 引言

“涿鹿之战”为我国历史上第一次决定性会战,中华民族所以能继续成长,一直保有东亚大陆领土,归根溯源,均乃此一战所赐。司马迁著之《史记》把《五帝本纪》作为第一篇,尊黄帝为五帝之首,足以表示黄帝为我国开国之君,“涿鹿之战”乃开国之战。因此,无论黄帝为何人,其领导华夏族群击败异族,确保中原乃不争之事实,并获后世一致公认。

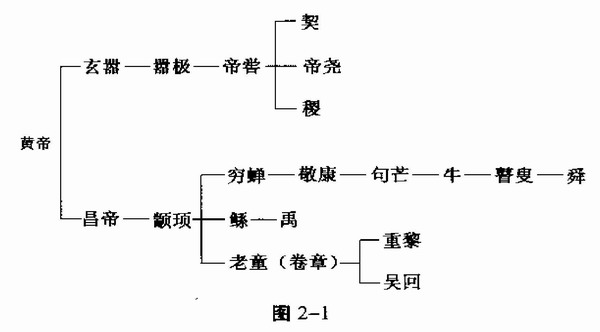

黄帝为五帝之首,其后尚有四帝,据《五帝本纪》记载,此四帝均为黄帝后代,其名称分别为颛顼、帝喾、帝尧、帝舜,与黄帝合称五帝。五帝之间的亲属关系可以图表如下 [ 注:李九瑞,《中国军事思想史》,17页。 ] 。

黄帝之后,四帝仍继续与异族斗争,并同时与异族进行文化交流,使中华文化逐渐扩展其范围。华夏族群称四周异族为东夷、西羌、南蛮、北狄,其中以东夷势力最大,也与中原关系最为密切。依据古书中传说,颛顼曾与共工交战并将其击败,共工氏可能即为东夷 [ 注:《淮南子·天文训》曾记载:“昔者共工与颛顼争为帝,怒而触不周之山,天柱折,地维绝。” ] 。

中原民族与东夷不断斗争与交往,终于达成文化融合。东夷有相当高水准的文明,据说早已有历法,夷夏文化融合可谓相得益彰,并使中华文化发扬光大。所以,颛顼与帝喾实为和平统一夷夏之伟人 [ 注:徐亮之,《中国史前史话》,259页。 ] 。

尧舜二帝为五帝中最后两帝,仍然继承祖先功业,对华夏势力作进一步扩张。尧舜时代,最大外敌为三苗,似乎显示东夷之患减轻后,起而代之者为南蛮。华夏族群对三苗的战争在帝尧时揭开序幕,继续发展直到五帝时代结束后才告终。古书中传说:“尧战于丹水之浦以服南蛮,舜却苗民,更易其俗。” [ 注:《吕氏春秋·召类》。 ]

舜继尧后,虽有“舜伐三苗”之传说,但似乎已开始采取和平交往行动 [ 注:《战国策·秦策》。 ] 。有关舜的传说在湖南特别丰富,而《史记·五帝本纪》亦云舜“南巡狩,崩于苍梧之野,葬于江南九疑”。似乎可以暗示舜曾经深入南方,推广华夏文化,尽管三苗仍继续顽抗。

直到五帝时代终了,夏代开始时,华夏对南蛮的战争才告结束,禹伐三苗,经过激烈战斗,造成惨烈毁灭,才将三苗彻底击败。《国语·周语下》载有周灵王(公元前571-公元前545年)太于谏灵王之语,其中提到历史教训时,追溯到“黎苗之王”被灭亡之结果为:“人夷其宗庙而火焚其彝器,子孙为隶,不夷于民。”显示禹征服三苗后,将其完全毁灭,俘其人民为奴隶。事实上,在彼时代乃常见现象,不足为怪。

我国历史传承中,五帝之后即为夏、商、周三代,在此阶段中华民族有更辉煌表现,中华文化也更发扬光大,虽然《史记》将五帝列入历史,但严格说,实是介于有史与史前之间。当时尚未有国家组织,所谓帝者只是部落首领互推一人为其共主。五帝中最后二帝尧舜有禅让故事,传为历史美谈。实际上只是一种君位推选,经后世传达遂成理想化继承制度。

尧舜禅让,表示五帝时代君主皆是及身而止,当然不能创立朝代,直到政权移转到禹手中,权力转移开始制度化(父传子),于是所谓夏代王朝正式建立。夏代为三代之首,到此历史进入一个新阶段。

第二节 夏商二代

夏、商、周合称三代,讨论周代历史之前,应先明了其起源,所以必须对于周代以前之夏商二代作简明扼要的说明。

根据考古学家的意见,夏代似乎相当于新石器时代将过渡到铜器时代之二里头文化(公元前1970一公元前1600年)。此一文化分布甚广,其中心在豫西伊洛颖汝四河流域,边缘所及,西到陕东,南到鄂东,东到皖西。从掘出遗物来推测,二里头文化已有与甲骨文相似的文字。有大型宫殿,足以显示其已有相当强大的政治组织,能动员大量的人力,的确符合国家初起、文明肇始之情况 [ 注:许倬云,《西周史》(台北:联经出版公司,1984年10月),14页。 ] 。

《史记·夏本纪》曾记载夏代帝(王)名及系次,自禹起至履癸(桀)止,共十七人,但未说明所经历时间。钱穆对此曾作下述检讨:

《史记》仅谓自禹至桀十七君十四世,刘歆《三统历》则谓夏四百三十二年。《竹书纪年》谓夏四百七十二年,今按《史记·商本纪》所载商代帝王已有殷墟所得甲文为证,知其不虚。《商本纪》诸帝王可信,《夏本纪》诸帝王即不必不可信。以三十年一世计之,则十四世十七君四百七十余年,亦略近似《孟子》云:由尧舜至于汤五百有余岁 [ 注:钱穆,《国史大纲》上册,9页。 ] 。

二里头文化分布范围,与传说之夏代疆域颇为符合。利用碳十四所测定的时间为公元前2080至公元前1620年,共为四百六十年,与上述估计四百七十年非常接近。过去有人以二里头文化为早商时代,最近考古资料显示,二里头文化晚期才呈现商文化特征,所以遂有人以为二里头文化晚期正是夏商交接之际,而中期以前应为夏朝时代 [ 注:许倬云,《西周史》,14页。 ] 。

虽然从夏代开始有国家雏形,但有国家并不意味中国已经统一于一个政治体系之下,甚至还不在一个单纯文化体系之下。夏所控制范围并不太大,大约仅为黄河中下游,其他地区还是由不同部族分别控制。

概括言之,在五帝时代,中原族系之大敌最初似为东夷,以后则为南蛮,到夏禹建国时,这些外患大致都已减弱,不过并未完全消灭。将考古学资料与古书所记载传说加以综合研判,可以知道在夏代中国显然还是一个多元小世界,其中每一地区文化仍代表一个独立族群。夏人虽在中原建立了优势地位,但实际上仅是若干部族中较强大的一个。古书中对于夏代若干故事的记述,似乎可以暗示夏政权尚未建立强固统一的国家。

商在取代夏以前,其文化(即所谓先商文化)发展水平似乎稍逊于以二里头为代表的夏文化。不过自商代继夏代成为中原主要政治权力之后,继承了不少前代文化,内容日益丰富,创造出灿烂的青铜时代,已完全超越新石器文化。

夏王朝建筑在黄河上游,为高地居民所建之王朝,商王朝则建筑在黄河下游,为低地居民所建之王朝。由于从安阳殷墟发现甲骨文,才获得关于商代的直接史料,就我国古代史研究而言,实乃非常重大贡献。甲骨上的卜辞显示《史记·殷本纪》对于商代帝王名字世次的记载完全正确。

《史记·殷本纪》记述:自契(商之始祖)至汤十四世,汤至纣三十一帝(除太丁为三十帝),十七世。司马迁虽未说明年历,大致推算,殷商一代全部时间应在五百年左右 [ 注:钱穆,《国史大纲》上册,16页。 ] 。

商代政治制度、社会生活,可从卜辞中获知不少细节。依照传统说法,商朝王位继承是父子相承,而以兄弟相继济其穷,卜辞证明此说大致正确。社会生活方面,根据甲骨文及古书记载,大致可归纳为下述四点:

(1)商人尊敬鬼神,迷信很深,无论任何事都先占卜,然后行动。

(2)商人时常迁徙,从契到汤共迁八次,汤以后也常迁徙,可能是由于游牧或逃避水之故。

(3)商人爱好狩猎,显示农业尚未充分发展。

(4)商人非常喜欢饮酒,沉醉在聚众群饮的恶习中,酒成为祭神和待客的食品。由于认为商人酗酒以致亡国,所以周代商后采取严厉禁酒措施,以防重蹈覆辙。

商朝国都在早期时常迁移,自十九代盘庚迁殷(安阳)后即不再迁都(公元前1384年),似可显示其王权已相当稳定。在国都之外的附近地区成为政府直辖属地,其范围相当有限,在号称“外服”地区之外,即为其他族群所控制区域,即所谓“方国”,与商处于敌对地位。当商势力强大时,若干方国可能降服或和平相处,否则侵犯商之田邑,甚至发生战争亦为常事。卜辞中常见“危方”、“鬼方”等名称。鬼方可能为商之劲敌。《周易·既济》有云:“高宗(武丁)伐鬼方,三年克之。”足以证明商人付出重大成本才将其征服。大致来说,商代南方无劲敌,北方则常有边患。以后周代也有类似现象。

商代国家权力在五百年间自然有其特殊演变过程。由卜辞资料看来,晚商政府组织已相当复杂,军队已有正常编制,武器更有进步,包括铜戈、铜刀、铜箭镞等。商人继承夏人中原政权之后,曾扩大其领域,改进其组织,并过着较进步的生活。

总结言之,夏商两代已把华夏族系的权力扩张到我国历史上所谓中原的主要地区,拥有较进步的组织与较丰富的资源。凡此一切均能凝聚较大文化潜力,而使中国文化得到更积极发展。以上所云即为周代兴起之前,古代中国地区已有的条件。周代即在此基础上继续发扬光大,来创建新的历史典型。

第三节 周代的起源

周代祖先后稷(弃),据《史记·周本纪》是与尧舜禹同时。稷是否真有其人,抑或只是一个时代的象征,虽不可考,但至少周人自己承认的始祖则总算有根据。因此,在我国古代诸种部族中即已有周人之存在。从后稷时代到周文王时,周人已经历经一千两百年迁徙,其足迹所至以及其与其他部族之关系,自然是一个很难研究的问题。

依据《竹书纪年》及《后汉书·西羌传》记载,殷王武乙(二十七君)与周人古公亶父同期,公刘至谈古公有十一代。公刘应相当于盘庚迁殷的前夕。由于商人正在大变乱之中,公刘时代的周族所受殷商压力可能较小,才有可自行发展之余地。

周人祖先的活动也许可以分为三阶段:(1)后稷时代周人已发展农业;(2)不窋以后周人奔于戎狄;(3)公刘以后又以农业为主要生产方式。根据考古学资料,农业在中原早在七八千年前即已萌芽,周人若在后稷时始有农业,在新石器文化中应算是后进。不窋之后又有数百年不务农,可以显示周人农业文化尚不稳定。从后稷到古公迁至岐下,周人似乎只是徘徊于农业文化圈边缘上之一个集团。

周人发源之地,根据学者研究,大致都以为周人先世迁徙范围是在泾渭两河之间。只有钱穆提出周人始源于晋南的理论。钱氏理论虽有人认为尚待证实,但至少是重要意见 [ 注:钱穆,《周初地理考》,《燕京学报》第十期(1931年)。由许倬云《西周史》中引述。 ] 。

先周文化曾受商文化强烈影响,已是高度发展之青铜文化。周人祖先曾奔窜于戎独之间,到古公亶父时,戎狄压力又迫使周人南迁避难。由此可知,周人与西北异族必然接触频繁。周人自认为夏之后人,始终不忘其与山西古族夏人之渊源,似乎可以显示钱穆理论不无理由。

周人祖先在晋陕山地奔走数百年,才进入渭河流域,获得较稳定生活。在此之前,从不窋到季历,周人与西北方戎狄不断斗争。自进入渭河流域后,遂与姜姓部族结合,并彼此发生婚姻关系。姬姜两姓结合给周人带来新的生气和活力。周人过去似乎是由族长领导的武装移民集团,到此时始有安居乐业的生活,其政治组织开始发展,其国家权力也随之增大。

商代武丁后,周人臣服于商,居于商人属邦地位(有时称为周侯),当然也接受了较高级商文化,不过双方关系又非完全和好,彼此间常发生武装冲突。同时,周人与戎狄仍处于敌对状况,而且尤异于替商人看守边疆。半独立之周人在不断战争中逐渐增强其军事实力,尤其是逐步取回其所自认为老家(山西)的控制权。因为在地理形势上,以山西为基地可以攻击殷商之背面,遂使日益强盛之周变成商之最大威胁,并终于导致灭商后果。

第四节 实始翦商

周能灭商,其原因安在?在中国战争史上这似乎是一个很难解释的问题。商王国雄踞中原,拥有相当势力范围;东至海,北至河北藁城,南至湖北盘龙城。可谓地大、物博、人众。周人仅占有泾渭流域狭窄谷地,其人力与资源实不足与商人相比。商人早已有相当强大的军事能力,其兵力有固定编制,作战单位名称为“旅” [ 注:甲骨文卜辞中有“登妇好三千,登旅万”之语。卜辞中又有“王作三旅,右中左”之语,显示“旅”为商代军队正常编制。见许进雄,《中国古代社会》(台北:商务印书馆,1995年),532页。 ] 。商人武器都是铜制,在当时可谓非常精良。商人也早已有战车。对比着说,周人武器装备、军事组织,最多能与商人立于平等地位,但以数量而言则自然居于劣势。

所以,周以蕞尔小国而能克商,既非由于拥有强大资源,又非由于拥有精锐兵力,然则其所以能以弱胜强、以寡击众,原因何在?的确值得深思。此一历史谜底也许即为战略。战略意义即为深谋远虑,周之所以终能灭商,真正原因必须从战略思考中去寻找。

《诗经》中《鲁颂·(门必)宫》是鲁人追求祖德之宗庙诗,诗中有云:“后稷之孙,实维大王,居岐之阳,实始翦商。”可以显示从周人子孙眼中看来,古公亶父立国歧下时,即为周人准备与商人作长期斗争之起点。诗句中“翦商”二字特别值得注意。以当时周人实力,自不可能企图一举而击毁商朝,所以必须采取长期斗争战略,逐渐削弱商人势力,此即所谓“翦商”。此种战略实可谓深谋远虑,经过长时间运作,终于达到“克商”的最后目标 [ 注:许倬云,《西周史》,71页。 ] 。

大王之世,周还是小国,实力远逊于商,正面冲突势所不能,所以必须先择抵抗力最小而又与殷商无关系之边缘地区开始经营。等到文王继承太王和王季事业时,号为西伯,俨然已成西方霸主。张荫麟认为周自强盛以来,即以东向发展为一贯国策,古公(太王)和季历(王季)之雄图虽于史无考,但西伯昌(文王)之远略尚可窥见一斑。逝世前九年,自称接受天命,元纪年。此后六年间,至少已灭四个商朝诸侯国:

(1)密——今甘肃灵台县西;

(2)黎——今山西黎城县东北;

(3)邗——今河南怀庆县西北;

(4)崇——今河南嵩县附近。

此外商诸侯不待征伐而归附者亦复不少。后来周人说文王“三分天下有其二”,若以商朝势力范围为天下,则可说大致已成事实 [ 注:张荫麟,《中国上古史纲》(中华文化出版事业委员会出版,1956年),17页。 ] 。

文王伐崇侯虎,是周人扩展史上一件大事。崇可能是商朝监视周人之最后据点,而且位置已在今河南嵩县附近,周人将崇征服,则已从陕西进入河南,于是商朝权力中心已直接暴露在周人东进长远战略威胁之下。到此时“翦商”目标可谓已完全达到。伐崇之次年,文王去世,于是进一步“克商”目标遂留给其子武王去完成。

第五节 牧野之战

武王继位后即开始积极准备进行克商工作,其行动最高潮即为“牧野之战”。《史记》对“涿鹿之战”记述非常简略,其原因可能由于史料缺乏之故。“牧野之战”之时代比“涿鹿之战”晚一两千年,已经留下相当多史料,司马迁对此一会战之记述自然比较详细。因此,后世研究“牧野之战”时可以有比较确实之根据。

武王即位不久即观兵盟(孟)津,所谓“观兵”用现代名词来表达,即为校阅或演习。很明显是一种战力测验和动员演练。《史记·周本纪》载:

是时诸侯不期而会盟津者八百诸侯。诸侯皆曰纣可伐矣。武王曰女(汝)未知天命未可也,乃还师。

上述记载“八百诸侯”,数字近似夸大,周之同盟国即使颇多,也不可能多到八百,以后参战同盟国只有八个,更可显示八百之数不可信。

又过两年,武王根据情报得知商王纣有很多罪行,遂认为已到可以用兵之有利时机。于是遍告诸侯曰:“殷有重罪不可以不毕伐。”“牧野之战”就此揭开序幕。

周与其同盟国(庸、蜀、羌、髳、微、(纟盧)、彭、濮人)兵力到达商郊牧野之后,武王即举行誓师典礼。《史记》及其他古书对于誓词(即所谓“牧誓”)都有记述,内容大致可分两点:(1)痛斥殷王纣的罪行,以唤起同仇敌忾意识;(2)严申纪律,要求部队奋勇作战,不得退缩,否则将处以死刑。誓师之后,周军即展开行动。《史记》对“牧野之战”有比较详细记述,现在将重要原文引述如下:

乃遵文王,遂率戎车三百乘,虎贲三千人,甲士四万五千人以东伐纣。

此为周本身兵力之种类和数字,应该正确可信。

誓已,诸侯兵会者四千乘,陈师牧野。帝纣闻武王来,亦发兵七十万人距武王。

此乃周同盟国与殷纣之兵力概况。不仅较简略,也有疑问。周为主力只有车三百乘,而八个同盟国有车四千乘,显然不合理。纣之兵力可能居于优势,但不可能多到七十万人,过去有人认为可能为十七万人,不过正确数字仍是疑问。照理说,攻击主力为周军,同盟国兵力仅作象征性参战,数量自然不会太大。纣之兵力虽然占有数量优势,但其组织素质都无记述,所以很难作正确判断。

至于“牧野之战”如何进行,《史记》记述如下,此乃唯一资料,亦为已获公认之记述。

武王使师尚父与百夫致师,以大卒驰帝纣师。纣师虽众皆无战之心,心欲武王亟入,纣师皆倒兵以战以开武王。武王驰之,纣兵皆崩畔纣。纣走反,入登于鹿台之上,蒙衣其珠玉,自燔于火而死。

以《史记》记述为基础来作现代化分析,对于战况可获得三点认知,同时可发现若干疑问:

(1)首先自然是周军发动攻击。领导攻击者是师尚父(姜尚)。其攻击战术是亲率百夫致师,以大卒驰入敌阵。

(2)纣军虽多,但无战志,并希望周军速胜。所以都倒兵以战,以替周军开路。周军当然追击(驰之),纣军全面崩溃。

(3)纣逃离战场,回到鹿台之上,带着珠玉,自焚而死,结束这场会战。

基于以上认知,对会战过程应能了解。不过在《史记》记述中又还是有若干词句,颇有疑问,而且颇难解释,并曾引起争论:

(1)“师尚父与百夫致师,以大卒驰帝纣师。”此句中有三点疑问:

①“百夫”是否即为少量精锐部队?

②“致师”是否即为突击?其目的是否为对敌产生心理震撼?

③“大卒”是否即为戎车?既然能驰入敌军,似乎应该是。但有人认卒在西周以前的意义是穿甲胄之高级军官 [ 注:许进雄,《中国古代社会》,530页。 ] 。

(2)所谓“倒兵以战”,通常解释即所谓“倒戈”。但其意义亦有疑问。实际上应该不是将兵器(戈)倒置,而是改变使用兵器方向,即向后而不向前,如此始能替武王开路。于是“武王驰之”纣军始崩溃。在此第二次用“驰”字,似可显示周军的确曾使用戎车。

不过根据近人研究,对于“车”之用途又有新看法。当时马车不是作战主力,而是指挥官之活动指挥台 [ 注:同前注,528页。 ] 。如果真是如此,则武王似乎没有率戎车三百乘之必要。另外,古代战车在作战上究竟有多少用处,亦颇有疑问 [ 注:许倬云,《西周史》,76页。 ] ,尤其令人不解者是殷军一定也有战车,为何《史记》对此一字不提,好像战车是周人独有之新武器,因此才有人认为战车是周人战胜主要原因(关于此点下文中还有更进一步的讨论)。

《史记》对会战中双方死伤情形未作任何报导,但其他古书则有若干记述。《尚书·武成篇》有云:

甲子昧爽,受(帝纣之名)率其旅若林,会于牧野,罔有敌于我师,前徒倒戈,攻于后以北,血流漂杵。

这显然夸大不实,即使死伤惨重,亦不可能“血流漂杵”,何况商军自动崩溃,周军乘胜前进,照理自然不应造成重大死伤。所以无怪乎孟子会批评说:“尽信书则不如无书,吾于《武成》取二三策而已矣。” [ 注:《孟子·尽心章下》。 ]

《诗经·大雅·大明篇》对于师尚父之战绩和戎车之威风,更有戏剧化描述:

殷商之旅,其会如林,矢于牧野,维予侯兴。……牧野洋洋,檀车煌煌,驷(马原)彭彭,惟师尚父,时维鹰扬。

假使《诗经》描写真实,则对于战车之使用似乎又可获另一证据。

“牧野之战”是历史中一场重要决战,亦是我国古代以少胜多的著名战例。此一会战过程大致已有相当详细的记述,至少比“涿鹿之战”详细得多。现在所剩下来还需要讨论之问题似乎仅有下述四项:(1)会战地点;(2)会战时间;(3)商军为何战败?(4)周军为何战胜?

(1)战场为牧野乃世所公认,毫无疑问,问题为牧野地理位置在何处。《史记》记载为“商郊”,即商朝都城郊外。此时商都朝歌,牧野应在其西南方,即今河南省汲县北面。古代战争与会战实不可分,而会战必须有相当宽广的平原,然后始能展开兵力,阵而后战。牧野可能为一片本用于放牧之场地,所以适合作为会战战场。

(2)牧野会战之时间,《史记》记载为“二月甲子”,但未说明在何年。所以武王克商之年遂成为历史中一个谜。许倬云在《西周史》上曾经表列各家对于西周年代之不同意见。根据该表可以发现武王克商之年可能为:公元前1111、公元前1122、公元前1050、公元前1066、公元前1030、公元的1027、公元前1055、公元前1018、公元前1082、公元前1025年。在这许多数字中实在很难断定何者正确。不过概括言之,古书中所列的数字以1122最多,而近人所作的推测则以1027最多 [ 注:许倬云,《西周史》,18页。 ] 。

(3)照《史记》及其他古书所记载,可以确认商军保有数量优势,虽然双方数量差异有多大很难断定。但无论如何,商军未经任何激烈战斗即已溃败,让对方获得迅速而轻松之胜利,则为公认的事实。商军为何会如此缺乏战斗力,甚至于希望周军速胜,并倒戈为周军开路,这实为战争史上少见之怪现象。其原因何在?值得研究。

过去解释大致均认为商纣罪行使其人民产生极大怨恨,所以众叛亲离,希望其政权赶紧崩溃:此即商军战败主因。事实上,商纣是否如此罪大恶极,颇有疑问,可能均出于周方宣传,因为唯一证据即为《尚书》中之《泰誓》与《牧誓》,均为周人所写。甚至于还可以说纣之罪行即使真如周人所指控,亦不足以产生如此重大后果。因此商军溃败原因必须另寻解释。

许倬云认为:也许在商纣注意西面时,东方的夷族起而叛变。纣在东方的战争可能相当激烈,商虽然战胜,征服东夷,抚有夷众,但新服的夷人,口服心不服 [ 注:同前注,87页。 ] 。

古代战争常用被征服的异族为奴隶并驱其参战。异族当然不会效死,甚至于希望对方胜利。杨胜勇在其书中有下列描述:

面对联军进攻,纣王毫无准备,时商军主力仍在东线与东夷作战,为抵抗联军,不得不临时武装大批奴隶,仓卒应战 [ 注:杨胜勇,《中国远古及三代军事史》,103页。 ] 。

假使上述推测属实,则似乎可以对商军不战而溃找到相当合理的解释。

(4)战争是一种相对现象,战争成败并非由一方面决定,而是由双方行动所产生的相互作用来决定。所以,不能仅只研究商军战败理由,而必须同时研究周军战胜理由。两者合而观之,然后才能对于胜负之机获得正确结论。要了解周军之所以能大获全胜,必须另起炉灶,从头说起,因此遂进入本章第六节。

第六节 太公

“牧野之战”周军大获全胜,武王顺利达到克商目的,其原因何在?从周方观点来看,主要原因即为战略,简言之,周军是胜在战略上。战略是心灵产品,智慧结晶,伟大战略家即为战略思想之源头。武王有一位伟大战略家提供战略指导,实为周能克商的主要原因。

此一战略家是谁?即为姜(吕)尚,字子牙,武王尊其为师尚父,以后封齐太公。在我国历史中是言行可考的第一位军事战略家。其故事在古书中有很多记载,有些也掺杂不少神话,并不完全可信。不过司马迁在《史记》中有两段话值得引述:

(武王克商)迁九鼎,修周政,与天下更始,师尚父谋居多。

后世之言兵及周之阴权,皆宗太公为本谋。 [ 注:《史记》卷三十二,《齐太公世家》。 ]

从上述记载可获得两点认知:(1)太公对周朝开国最大贡献为“谋”,其意义即为战略;(2)太公战略思想对后世研究战略及谋略学者是一重要基础,有其深远影响。“阴权”之意义即孙子所谓“诡道”,英文为“stratagems”,现代语为“谋略”。

作为战略家,太公对周朝开国战争有两大贡献:其一为情报,其二为计划。这是制胜主因。

战略基础即为情报,《孙子十三篇》以《计篇》为首而以《用间篇》为尾,从首到尾构成完整体系,即足以表示孙子有此认识。孙子在《用间篇》中指出:

故名君贤将所以动而胜人,成功于众者,先知也。先知者不可取于鬼神,不可象于事,不可验于度,必取于人知敌之情者也。

昔者殷之兴也,伊挚在夏,周之兴也,吕牙在殷。故明君贤将能以上智为间者,必成大功。此兵之要,三军之所恃而动也。

孙子之言曾引起误解,有人认为将伊、吕视为间谍,似拟之不伦,未免失言。事实上,“间”字应作广义解释,即指整个情报工作而言。孙子只是强调情报工作的重要,并主张应由第一流人才来负责。

孙子认为伊尹、吕尚都曾从事情报工作,所以才能动而胜人,以成大功。伊尹由于时代较远,其事已不可考,至于太公则有较多史料,或至少有较多传说。可能为我们历史中第一位参谋总长(军师),其所负责工作为计划、准备、指导。但此三项工作又不能在真空中进行,所以知敌之情,尤其是先知,实为首要条件。太公曾在商朝政府中任职,至少曾在朝歌生活达相当长时间。此一事实虽有不同记载,大致应属可信。因此,可以断言太公之所以能为周之谋主,终于帮助武王赢得“牧野之战”,其主要原因是先知敌情。从此一点来说,太公在战略思想领域中,似乎可算是孙子的先驱。

现在再分析第二点。所谓战略可以分为三阶段,简言之,战略是一种思想,一种计划,一种行动。战略起点为思想,终点为行动。如何使思想转变为行动,则有赖于计划,所以计划实为思与行之间的桥梁,整个战略体系之核心。史书一再强调太公之谋,此一谋字应照《孙子》第二篇标题“谋攻”之谋字解释。孙子所谓“谋攻”,即为攻势战略士计划之拟定,此为太公对周朝开国战争之第二大贡献。

太公最先辅佐周文王,在文王时代周人完成其“翦商”工作,其一切行动均有计划,而此种战略计划大致都是太公所提供,尤其有时还要使用谋略(阴权)以欺敌。文王死后,太公继续为武王服务,武王对他非常尊重,称之为“师尚父”,所有一切行动计划当然又都由他拟定。

概括言之,太公之计划是采用奇袭战术使敌军产生重大心理震撼,于是敌军遂可能不听指挥,士无斗志,并终于自动崩溃。上文中早已说过战争是相对现象。由于纣方奴隶大军本有不愿接受指挥之趋势,于是双方配合遂更使周军赢得轻松而完全之胜利。总结言之,武王之能“克商”,归根溯源又必须归功于太公之谋。

至于在实际行动时,所使用是何种兵力及武器,《史记·周本纪》有记述,亦有若干疑问,已见前述,尤其是车的问题更是争论颇多。

徐培根认为太公最大成就是能够获致现代军语中所谓“兵器技术的突破”,亦可称为“兵器上的奇袭”。徐氏又认为太公在准备阶段曾制造合于战场之用的戎车,并一再修整改良,外加防盾与车盖(史书上称为大橹)。此种戎车制造工程非常缓慢,起初每年只能造成数辆,以后每年可造二十辆。经十六七年时间始造成大型戎车(史书上称大扶胥)三百二十辆,小型戎车一百六十余辆(史书上称轻车扶胥) [ 注:徐培根,《中国国防思想史》,185页。 ] 。

徐氏虽言之凿凿,但其认为太公曾花十余年时间造成戎车数百辆似乎大有疑问,而徐氏在其书中也并未说明其所根据之史料为何。至于他在附注中所谓“史书上称为……”,实际上并非史书,而是《六韬·虎韬》中之“军用”篇。《六韬》为后世假托太公之名所作伪书,早已众所周知,自不能称之为“史书”。

不过尽管徐氏之言疑问颇多,而戎车在此战中所扮演角色也仍有争论,但凡此一切并不影响太公作为伟大战略家的地位,尤其是其对于周武王克商之重要贡献。

第七节 周公

除太公外,西周开国时还有另一位伟大人物,即为周公。武王是文王次子名发,周公是文王四子名旦,为帮助武王建国最重要助手。周公是我国古代伟大政治家,为人所共知,但若说他也是伟大战略家,则可能有人表示异议,甚至于认为未免牵强附会。事实上,认为周公是战略家确有理由,要解释此种理由则又必须先了解战略之意涵。所谓战略有狭义与广义,即可分成两个层面:狭义为军事层面,广义为超军事层面。前者称军事战略,又常简称战略;后者称大战略(Grand Strategy),亦可称国家战略或总体战略。根据如此分层,则周公虽不一定是军事战略家,但有充分证据足以显示他确为“大战略家”(Grand Strategist)。

大战略超越军事战略而又将军事战略包含在内。其所考虑之问题不仅限于战争及军事,而更延伸到和平的境界。概括言之,大战略中心课题即为如何使国家长治久安。诚然,凡立国者莫不希望长治久安,但事实上,真正能长治久安者则又少之又少。然则如何始能长治久安,其先决条件即为深谋远虑。换言之,立国之初若有远大眼光,采取必要措施,则也许能使某种体制或形势维持相当长久时间。

若以此种标准来衡量周公,则其对于大战略家尊称应可当之无愧。由于周公深谋远虑,周朝始能建立一种新政治制度(也可说是大战略体系),而实现长治久安理想。此即所谓“封建”,对于此种政治制度,当代名家莫不予以高度评价。

萨孟武指出:

周有天下之后,国家的形态又进步了,即由原始国家进化为封建国家。 [ 注:萨孟武,《中国社会政治史》第一册,18页。 ]

张荫麟指出:

武王所肇创、周公所奠定的“封建帝国”维持了约莫七百年(公元前十二世纪初至前五世纪末)。 [ 注:张荫麟,《中国上古史纲》,29页。 ]

钱穆指出:

武王灭商,把黄河东西两部紧密的绾合起来,造成中国古史上更灿烂伟大的王朝。 [ 注:钱穆,《国史大纲》上册,23页。 ]

有关封建制论著颇多,但概括言之,能注意到其战略含义者则不多。本章将特别强调其所具有之大战略含义和价值。

钱穆认为:“西周三百年历史,最重要的为封建政体之创兴。”又认为:“周人封建亦由当时形势之实际需要逐步逼拶而成。同时也是周民族对于政治组织富于一种伟大气魄之表现。” [ 注:同前注,25页。 ]

但所谓封建又不仅只是一种政治组织,而也是一种军事组织和计划,同时在经济方面又有“井田”,社会方面又有“宗法”来配合,所以综合看来,的确足一种大战略,能把军事和非军事因素融合成一完整体系。

周朝封建可分两期。第一期封建在武王克商之后,其目的为重建战后秩序,巩固新王朝统治。规模比较有限,地区也比较狭小,似乎只是权宜措施,尚无永久性计划。殷商虽已败亡,商人残余势力仍相当巨大,因此封纣子武庚(禄父)于殷以为安抚。同时又将管叔、蔡叔、霍叔(均为武王兄弟)分封在附近地区,执行监视任务,即所谓“三监”。此外,又分封若干先圣王之后及同姓子弟、功臣等。前者是收拾人心,后者是巩固王权。这些诸侯,如鲁、燕、齐等,其始封地皆在成周(洛邑)之南。钱穆认为:

大概周人势力逐步东侵分为两线:由丰镐向东南经营汉水上流,渐近准城,此文王已开其基;由丰镐向东北,经营河洛,及于殷商,则为武王之新猷。周初封建即为此两线展扩之初步成绩也。 [ 注:同前注,26页。 ]

武王克殷两年后即崩殂,对于新建王朝实乃危急存亡之秋。身为宰相之周公遂不得不奉孺子(成王)摄政,以应付所面临的危局。不料引起其兄管叔(文王三子)不满,遂与蔡叔、霍叔,联合武庚造反,其他异族,诸如淮夷、徐戎等也都纷纷参加。于是整个东方旧殷王朝地区全部沦陷,情势岌岌可危。周公遂在成王三年发动东征,经过三年苦战始将叛乱完全平定。从此不仅转危为安,而且国威大振,地方势力亦不敢再向中央政府挑战。

周公遂乘此种时机开始进行第二次封建。此次封建不仅规模比第一次大,而且每一封国位置均含有微妙战略用意。如此有远大眼光之战略部署,在古今中外历史中均可说难得一见。现在择要分述如下:

(1)周公子伯禽封于鲁,太公子丁公(此时太公已死)封于齐。自有齐鲁新封之后,周人势力始越过殷人旧域而向东达到海滨。从历史观点来看,此乃一件大事,因为是华族首次与海洋接触。

(2)封康叔(武王弟)于卫,使商朝自盘庚以来历时约三百年之河北根据地从此受到周人统治;但同时又封微子启于宋,以对商遗民示怀柔之意。宋自汤以来即是商国故土,可以表示周人无意灭商。

(3)封唐叔(成王弟)子晋,其地为夏墟,其目的为沟通周人自大河北岸直通殷墟(即新建之卫国)之要道。自远程观之,晋国之封建更有其重大历史意义,因为晋国以后成为春秋时代最重要的华夏权力中心。

(4)第二次封建时,鲁齐诸国皆伸展东移,燕亦移于河北,大约在齐卫之间。镐京与鲁曲阜恰似椭圆之两端,洛邑与宋则为其两中心。周人从东北东南伸其长臂扼殷宋于肘腋之间。周公又营洛邑为东都,天子常自临驻以震慑东方,并与新建诸邦相联络 [ 注:同前注,27页。(以上分析大致以钱穆意见为依据。) ] 。

周公所设计之封建制不仅为政区划分,而更具有武装移民和军事扩张意义。周公利用东征余威,将周室宗亲散布在当时整个中国领土之内。新封国插在原有异族之间,自成单位去自求发展。最初有王室支持,才能维持生存。不久各封国分别成长而成为周室屏藩。此种内外互赖、共存共荣的安排实代表高度战略智慧。

虽然短期内尚不能发挥效力,但等到平王东迁,周室衰颓后,封建政策即开始产生重大功效。春秋时之齐桓、晋文都是周公当年所撒播之种子。挡住夷狄交侵,使中华文化得以传留至今。孔子说,“微管仲,吾其被发左衽矣。”(《论语·宪问》)管仲尊王攘夷之功已获后世公认,则首创封建制之周公对民族文化延续,其功之大自可想见。

封建不仅有政治军事意义,而还有经济和社会方面的意义。前者为井田,后者为宗法。把政治、军事、经济、社会四方面合而观之,其总体性更为明显。

井田制虽有很多争论,但在人口稀少、土地广大情况下,将一部分土地划为公田,似乎并非不可行。蒋百里认为井田是一种可以种田吃饭,又可以出兵打仗之国防制度。换言之,即为寓兵于农或兵农合一。此说未尝没有道理 [ 注:《蒋百里选集》(壬寅出版社,1976年)中之《从历史上解释国防经济之基本原则》一文,54页。 ] 。

为使宗亲诸侯保持亲密关系,周公又创立宗法。天子与诸侯都用嫡长继承制。天子为天下之“大宗”,亦称“宗周”。各国诸侯对天下则为”小宗”,而对其封地则为大宗。诸侯所封兄弟子侄又为诸侯之小宗。大宗百世不移,小宗五世而迁。小宗从大宗,大宗从宗周。天子遂为天下一家之大家长,天下真成为一个家庭。此种制度向民间延伸而形成一种普遍民族文化,数千年来成为重要社会约束力,足以增强民族团结,社会安定。

如此宏伟理想,复杂体制,居然是三千年前古人所创建,实在令人佩服。封建制之创建证明周公实为伟大战略家,并向后世提供两点重要启示:

(1)大战略目的为长治久安,不仅要赢得战争,还要赢得和平。

(2)如何能长治久安,则又必须有赖于深谋远虑。能深谋远虑始足以言大战略。

第八节 结论

武王终能克商,完成其祖其父的遗志,当然是周军能赢得“牧野之战”之后果,所以,此一会战具有军事决定性,自然毫无疑问。但周人又不仅赢得战争,而且更能赢得和平。由于“牧野之战”胜利,周人遂能建立中国历史上第一个封建帝国。此一帝国寿命差不多长达八百年之久,作者幼年时读过《三字经》,书中有云:“周武王,始诛纣,八百载,最长久。”正是上述事实之缩写。

封建帝国之创建,不仅容许周王朝有长达将近八百载寿命(至少就名义上而言是如此),而且更使此种制度之影响甚至于到今天还有若干遗留,简言之,封建对于我国历史演变趋势具有非常重要影响,而其起源则又为“牧野之战”,所以,此一会战不仅具有军事决定性,而更确实具有历史决定性。

在封建帝国统治之下,以周人为领袖的华夏民族遂能自逐渐扩大其生活圈,发扬其文化。同时更能拒抗各个异族入侵,并将其同化。因此,华夏民族在东亚大陆上之权力地位更加提高,对于未来世局演进有其更强大的决定作用。